Scott (et Zelda et Scottie) Fitzgerald vont à Hollywood

F. Scott Fitzgerald et Hollywood

Scott Fitzgerald et le cinéma

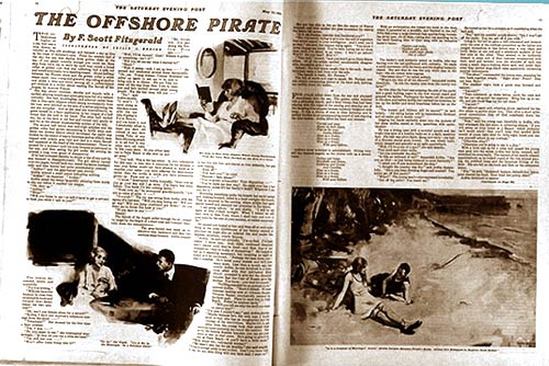

Pourtant, pendant la majeure partie de sa carrière, Fitzgerald était amoureux d'Hollywood et aspirait à devenir un célèbre scénariste. Dans sa jeunesse, il allait fréquemment au cinéma ; il admirait particulièrement Naissance d'une nation . Comme le souligne Alan Margolies, Fitzgerald « s'est intéressé, peut-être fasciné, par la réalisation de films dès le début de sa vie ». Quand il est allé à New York après la Première Guerre mondiale, Fitzgerald a écrit avec frénésie et au début sans succès. De manière significative, sa liste d'écrits à cette époque plaçait ses scripts de film en premier. «J'ai écrit des films. J'ai écrit les paroles des chansons. J'ai écrit des programmes publicitaires complexes. J'ai écrit des poèmes .... » Quand son recueil de nouvelles intitulé Flappers et Philosophesa été publié, Fitzgerald a accepté avec joie l'argent offert par Hollywood pour transformer deux d'entre eux, "Head and Shoulders" (filmé sous le titre The Chorus Girl's Romance ) et "The Off-Shore Pirates" en films. Cet argent hollywoodien était important - finalement désastreux - pour le jeune auteur en difficulté, Zelda Sayres, qui avait auparavant rejeté sa proposition de mariage au motif qu'il était pauvre. Maintenant, Fitzgerald lui a télégraphié J'AI VENDU LES DROITS DU FILM DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES À LA COMPAGNIE DE MÉTRO POUR VINGT CINQ CENT DOLLARS JE T'AIME MA CHÈRE FILLE. La richesse et les opportunités qu'Hollywood offrait à des écrivains comme Fitzgerald étaient l'un des nombreux facteurs qui expliquent sa relation amour-haine avec ce qui était maintenant la capitale du cinéma américain. Lui (et Zelda) adoraient également le cachet social et le glamour qu'il offrait, les fêtes, la chance de socialiser avec les idoles du cinéma, la perspective d'avoir un public énorme dans le monde entier qui contemple avec admiration quelque chose que l'écrivain a aidé à créer. Un scénariste à succès qui a travaillé avec Fitzgerald a affirmé que "Scott aurait préféré écrire un film que la Bible...." Fitzgerald, selon Budd Schulberg, "considérait que [les films] étaient la nouvelle forme d'art". Et Arthur Krystal dans son bel article sur Fitzgerald en tant que scénariste soutient qu'il était " Malheureusement, les talents de scénariste de Fitzgerald étaient loin d'être aussi bons que l'auteur aimait à le croire. Ses trois sorts travaillant à Hollywood ont produit d'excellentes sources sur lesquelles il a finalement basé The Last Tycoon et les nouvelles de Pat Hobby, mais ils ne lui ont pas apporté le succès dont il rêvait. [Sources ci-dessus et ci-dessous : Aaron Latham, "Crazy Sundays: Scott Fitzgerald in Hollywood", http://fitzgerald.narod.ru/drama/latham-crazysund.html ; Arthur Krystal, "Slow fade: F.Scott Fitzgerald in Hollywood", New Yorker, 11 nov.2009]; Judith S. Baughman http://www.sc.edu/fitzgerald/movies.html ; Anne Margaret Daniel, "Les Fitzgerald à Hollywood, Supplément littéraire du Times , 16 mai 2012 ; Charles McGrath, « Fitzgerald en tant que scénariste », New York Times, 22 avril 2004 ; Nick Finke, "Le grand livre de Fitzgerald", Date limite Hollywood,  L'Étrange histoire de Benjamin Button n'était pas une très bonne nouvelle que Fitzgerald a vendue à Hollywood au début des années 1920 pour 1000 $. Il a fallu neuf décennies avant que le réalisateur David Fincher ne transforme le noyau fragile de l'histoire en un film captivant. |

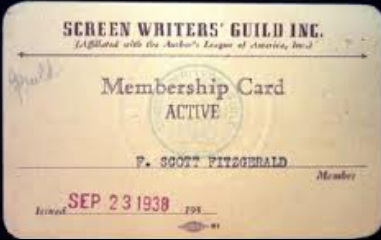

Les expériences hollywoodiennes de FitzgeraldLorsque Fitzgerald, accompagné de Zelda, se rend à Hollywood en 1927, il est au sommet de sa carrière littéraire. Cette année-là, son revenu annuel s'élève à près de 30 000 $. femme dont les journaux et les magazines sont l'emblème de l'ère du jazz. Sa production comprenait des best-sellers très appréciés comme This Side of Paradise , The Beautiful and the Damned et The Jazz Age . Comme le note Arthur Krystal, Fitzgerald "voulait être à la fois un grand romancier et un vedette d'Hollywood", ne reconnaissant jamais que les deux objectifs étaient incompatibles. Fait inquiétant, son roman le plus récent, The Great Gatsby (1925) , avait reçu des critiques indifférentes et des ventes médiocres. Sa carrière - et celle de Zelda - était sur le point de se dégonfler dans l'un de ces revers de fortune dépeints de manière si mélodramatique dans les biopics hollywoodiens. Fitzgerald's a été invité à Hollywood en 1927 pour écrire une comédie à clapet, Lipstick, avec une avance de 3 500 $. « Je croyais honnêtement, écrira-t-il plus tard, que sans aucun effort de ma part, j'étais une sorte de magicien des mots ; une étrange illusion de ma part alors que j'avais travaillé si désespérément pour développer un style de prose coloré et dur. .. Résultat total : un bon moment + pas de travail." L'auteur et Zelda ont fait la fête frénétiquement pendant leurs deux mois à Hollywood, vivant dans le luxe à l'hôtel Hollywood ; aucun scénario n'a jamais été produit." Zelda a écrit à leur fille, Scottie, âgée de six ans (déposée avec ses parents) que Scott "dit qu'il n'écrira plus jamais une autre image parce que c'est trop dur, mais je ne pense pas que les écrivains pensent ce qu'ils disent quand ils écrivent sur le travail.". Zelda a également dit à Scottie que ses parents avaient vu le film de 1926 The Great Gatsby dans un cinéma hollywoodien. "C'est pourri et horrible et terrible et nous sommes partis.". Après quelques semaines, le couple a quitté LA, a récupéré leur fille et est retourné en Europe. Lorsque Fitzgerald revint à Hollywood en juillet 1937, il n'était plus le personnage légendaire qu'il avait été. Sa réputation littéraire et ses revenus s'étaient tous deux effondrés, il avait passé la majeure partie de la trentaine sous l'emprise de l'alcoolisme, la constitution et la mentalité fragiles de Zelda avaient entraîné son institutionnalisation. Afin de payer son traitement et l'éducation et l'entretien de sa fille Scottie, il est retourné à Hollywood pour son dernier passage en tant que scénariste, travaillant dans un petit bureau à la MGM. Initialement, il a été payé 1 000 $ par semaine pendant six mois, puis il a finalement augmenté à 1250 $ par semaine pendant un an à une époque où la moyenne annuellele salaire était de 1780 $. Budd Schulberg a décrit Fitzgerald à ce stade comme « fatigué, malade, assiégé, vaniteux et fier et douloureusement conscient de sa perte de notoriété ». Bien qu'il se décrive comme "un homme assez brisé et prématurément âgé qui n'a pas un sou à part ce qu'il peut obtenir sans un esprit fatigué et un corps malade". |

Parce que la vie de Francis Scott Fitzgerald fut de bout en bout romanesque, Stewart O’Nan en a fait… un roman. Pas pour raconter les deux décennies enchantées où l’auteur de Gatsby courtisait la gloire au bras de l’extravagante Zelda, mais pour le mettre en scène au cœur de son purgatoire. Une traversée de la nuit qui dura quatre années, avant le glas final – cette crise cardiaque que le terrassa le 21 décembre 1940, à 44 ans.

Gin et turberculose

Lorsque s’ouvre le récit de Stewart O’Nan, au printemps 1937, les jeux sont faits. Rien ne va plus pour l’ex-icône de la «Génération perdue», que l’on découvre reclus – et ruiné – dans une chambre d’hôtel d’Asheville, en Caroline du Nord, près de la clinique où Zelda vient d’être internée. Égarée dans sa folie, elle a failli se suicider et il ne reste d’elle qu’un pâle fantôme au visage dévasté. De quoi accabler un peu plus le pauvre Scott, qui s’apprête lui aussi à toucher le fond.

A 40 ans, il n’a quasiment plus rien, pas même de domicile fixe. Après une longue série de revers, il s’est remis au gin – trop, beaucoup trop – et sa tuberculose s’est aggravée. Écrire? Il s’y attelle chaque matin, drapé dans un peignoir, mais l’inspiration le boude cruellement. Panne sèche. «Toute vie est bien entendu un processus de démolition» a-t-il noté un an auparavant dans La fêlure, des mots qui sonnent comme une épouvantable prophétie.

La Metro

Les sirènes qui vont alors lui tendre la main sont aussi providentielles que démoniaques: à Hollywood, la Metro Goldwyn Mayer lui propose un job de scénariste. Avec, à la clé, mille dollars par semaine, une aubaine pour éponger ses dettes – et son spleen. Le voilà donc débarqué à Los Angeles, où il s’empresse d’aller saluer les flots du Pacifique, qui lui rappellent ses folles années – lorsque la fête battait son plein et qu’il défrayait la chronique sur d’autres rivages, ceux de la Riviera française, en compagnie de Zelda.

Tabellion

Stewart O’Nan raconte par le menu comment, confiné dans un bureau donnant sur un terrain vague, Scott va découvrir cette gigantesque machine à rêves qu’est Hollywood. Il y jouera pourtant le pire des rôles, celui du tabellion, celui du pisse-copie chargé de rewriter des histoires auxquelles il ne croit pas. Un calvaire, même lorsqu’il doit adapter Autant en emporte le vent, en reprenant les dialogues de Margaret Mitchell. «C’était pour lui comme essayer de finir un immense puzzle avec de mauvaises pièces» écrit Stewart O’Nan, qui cueille souvent son héros au petit matin, gueule de bois et cœur en berne.

La veille, du côté de Sunset Boulevard, il a festoyé avec les célébrités de l’époque, des gloires désormais fanées. Marlène Dietrich, qui a perdu l’éclat de sa jeunesse. Bogart, qui «ressemble à une poupée musclée, la tête trop grosse pour le corps». Hemingway, agrippé à sa béquille et à ses fantasmes révolutionnaires. Gary Cooper, grand échalas égaré parmi une faune de «gnomes à lunettes, scénaristes et metteurs en scène aux crânes dégarnis».

Ombre

Comme eux, Scott n’est plus que l’ombre de lui-même et son vieux démon – l’alcool – le talonne sans cesse dans cette ville qui, «malgré sa beauté tropicale, était d’une vulgarité aussi typiquement américaine que l’industrie cinématographique, laquelle prospérait sur le dos des vagues successives d’exilés prêts à tout pour y travailler». Et pourtant, même s’il a le sentiment d’être lui aussi un de ces exilés, Scott ne jette pas l’éponge en affrontant, chaque matin, cette page blanche qui a été sa raison d’être, toute sa vie.

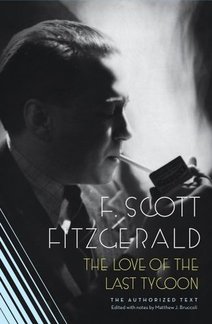

«Il continuait de penser qu’il était aussi bon que les autres, écrit Stewart O’Nan, et quand il terminait un paragraphe qui lui avait coûté des efforts, il hochait la tête avec la satisfaction d’un artisan, allumait une Raleigh de plus et poursuivait sa tâche.» Cette tâche sera son chant du cygne, un roman au titre emblématique, hélas inachevé: Le dernier nabab, âpre voyage au cœur du mirage hollywoodien – «une tragédie», note Scott.

C’est ainsi que nous avançons, barques luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. (Francis Scott Fitzgerald, dernière phrase de Gatsby le magnifique)

Malibu

Au loin, Zelda lui lance des SOS, par-delà l’horizon. Il prend parfois le train pour la rejoindre dans sa clinique d’Asheville et lorsque, de retour en Californie, il rencontrera une journaliste qui ressemble trait pour trait à sa «princesse ensorcelée», il en tombera amoureux. Elle s’appelle Sheilah Graham et Scott fera un bout de chemin avec cette fille d’une blanchisseuse ukrainienne qui dissimule ses origines dans un monde où triomphent l’esbroufe et l’artifice. Mais, caché dans les coulisses, le fantôme de Zelda est toujours là, observant ces «deux réfugiés qui s’escriment à fuir leur passé» entre les plages de Malibu et les studios de la MGM…

Derniers mots

Sous les feux de Sunset – l’envers du paradis –, Scott ne trouvera jamais sa place, ni comme scénariste, ni comme amant, ni comme époux. Ni comme père, quand sa fille Scottie sort de sa pension pour venir passer quelques jours avec lui sur la côte Ouest – des retrouvailles trop éphémères qui le culpabilisent.

C’est donc le portrait d’un sursitaire expulsé de sa propre légende que brosse Stewart O’Nan qui, pour signer ce récit vibrant de mélancolie, s’est nourri des multiples biographies de Fitzgerald. Il a suivi très scrupuleusement les faits mais son imagination a tout réinventé. Afin que la fiction ait le dernier mot. Afin de rendre plus présent, plus vivant, plus proche de nous, celui qui n’avait jamais renoncé de prendre le parti du rêve, même aux pires moments.

Jusqu’à la scène ultime où, à la veille de Noël 1940, Scott s’effondre en protestant contre le destin, qui ne lui a pas permis de terminer Le Dernier Nabab. Et l’inconsolable Zelda s’exclamera, au lendemain de sa mort: «L’âme aspire à être comprise. La mienne ne le sera plus jamais si profondément, maintenant qu’il a disparu.»

Stewart O’Nan, Derniers feux sur Sunset, Trad de l’américain par Marc Amfreville, L’Olivier, 395 p.