totalitarisme

INTRODUCTION

Le mot « totalitarisme » semble avoir été inventé par Mussolini, qui lui donnait un sens positif. Il visait l'unité de la nation, mal assurée contre les forces centrifuges ou destructrices qui étaient à l'œuvre après la Première Guerre mondiale et, à travers la nation, l'identité d'une communauté historique incarnée dans l'État.

Le fascisme affirme la supériorité de l'État sur l'individu et l'extension illimitée du pouvoir de cet État. « Pour le fascisme, écrivait Mussolini, tout est dans l'État et rien d'humain ou de spirituel n'existe et encore moins n'a de valeur en dehors de l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire et l'État fasciste, qui est la synthèse et l'unité de toutes les valeurs, interprète, développe et donne pouvoir à tous les aspects de la vie d'un peuple. »

On a proposé, pour définir les systèmes totalitaires, l'énumération d'éléments spécifiques qui leur seraient communs et qui les distingueraient des autres régimes. Les interprétations ne s'accordent cependant pas sur ce qui pourrait être l'élément historique et idéologique dominant de tout système totalitaire. Mais il est clair que le terme de « totalitarisme » désigne aussi l'utilisation de « tous les moyens » pour parvenir au but que s'est assigné l'État. Dès lors, tout totalitarisme implique l'existence des autres caractéristiques, quelle que soit son ambition, qu'il s'agisse d'assurer un despotisme politique, de contraindre des intérêts divergents à une politique économique définie par l'État, d'imposer des normes idéologiques uniformes, fussent-elles démocratiques.

Le totalitarisme concerne tous les aspects de la vie sociale, l'État, au nom d'une idéologie, exerçant sa mainmise sur la totalité des activités individuelles.

1. STRUCTURES DU TOTALITARISME

Les systèmes totalitaires, qui ont surgi au xxe siècle, se distinguent des anciens systèmes despotiques dans leur rapport au droit.

Montesquieu, pour qui le principe de l'État despotique était la crainte, le voyait comme un système presque sans lois. L'État totalitaire, au contraire, légifère avec surabondance et dans tous les domaines. Par exemple : les pouvoirs du « guide », l'organisation du parti, la Charte du travail, l'âge du mariage, la littérature, la « race ». Par ailleurs, si le bon plaisir du despote est une raison suffisante, le « guide », lui, se réfère à une idéologie érigée en vérité fondatrice, et dispose d'un appareil de pouvoir, le parti unique.

1.1. LE CHEF

Le chef charismatique se donne pour l'incarnation de la nation, dans son être et dans son devenir même, puisqu'il imprime le mouvement en avant de tout l'organisme social. Le parti n'est pas premier. Le parti fasciste italien était à la dévotion du Duce comme le parti national-socialiste allemand était aux ordres de son Führer. Quant à Staline, il ne se fit appeler Vojd (le guide) qu'après avoir supprimé toute opposition à l'intérieur du parti communiste de l'Union soviétique, au moment de lancer, avec la collectivisation forcée et l'industrialisation accélérée, ce qui détermina le caractère propre de la planification et de tout le système soviétique.

1.2. LE PARTI

C'est que le parti est un relais pour le pouvoir du chef (une « organizzazione capillare del regime »), capable de diffuser sa volonté dans toutes les cellules. « Grâce au Grand Conseil fasciste, disait un dignitaire du régime italien, la volonté d'un homme extraordinairement doué devient une institution organique et pérenne. [...] Ce qui pourrait paraître n'être que la création quotidienne mais contingente d'un individu est désormais la structure constitutionnelle de la nation. »

1.3. L'IDÉOLOGIE

« Notre mythe est la Nation, disait Mussolini. Nous voulons la grandeur de la Nation, au sens matériel comme au sens spirituel. » L'idéologie est un constituant essentiel du totalitarisme. C'est le principe qui sert à définir le système en lui-même et qui le distingue des autres formations autoritaires, dictatoriales et autres. L'idéologie détermine le système en ce que tout totalitarisme est d'une certaine manière théologique. Il affirme un mythe fondateur, définit un monde imaginaire : c'est au service de sa mise en acte que l'État contraint tous les individus, toutes les forces sociales. La perspective du Grand Soir, c’est-à-dire de l’avènement du communisme – toujours remis à plus tard – justifie ainsi, en URSS et dans les démocraties populaires, non seulement la dictature du prolétariat, mais la confiscation de cette dernière par l’appareil central du parti.

Ce mythe fondateur distingue le totalitarisme du « mode de production asiatique » décrit par l'historien K. A. Wittfogel, auquel on l'a parfois comparé à cause des grands travaux accomplis par les uns et les autres (on peut rapprocher en particulier l'assainissement des marais Pontins en Italie sous Mussolini des grands travaux hydrauliques d'Orient).

Mais l'idéologie permet aussi de différencier les totalitarismes entre eux. Certains apparaissent alors comme la perversion d'une fin défendable (le communisme) et d'autres comme l'accomplissement d'un projet criminel (racisme et antisémitisme nazis) ; en Allemagne, les lois antijuives de 1933 et de 1935 et la Nuit de cristal (9-10 novembre 1938) sont le prélude au génocide des Juifs d'Europe.

→ la Shoah.

2. L'ÉTAT ET L'ÉCONOMIE

L'État totalitaire dispose de tous les moyens dans tous les domaines.

• En Italie, en matière économique, la recherche d'un consensus entre le capital et le travail conduit à l'instauration d'un corporatisme dont les principes sont établis par la Charte du travail d'avril 1927, qui fait du travail un devoir et rend l'entreprise responsable devant l'État.

Le syndicat fasciste, unique, comme le parti, participe avec les employeurs de la même branche de production à la Corporation de catégorie, qui comprend aussi des représentants de l'État, du parti et de « la technique ». La corporation est conçue comme un organe de liaison entre les producteurs et un instrument de pacification sociale forcée. C'est ainsi qu'une Magistrature du travail a été instituée.

Au-dessus de ces institutions, le Conseil national des corporations est destiné à diriger l'économie, ainsi que, en principe, la Chambre des députés, dont les membres, selon une loi de 1928, devaient être désignés par le Grand Conseil fasciste sur proposition des confédérations nationales des syndicats fascistes ouvriers et patronaux, des corps moraux légalement reconnus et d'associations culturelles, éducatives, sociales et idéologiques.

Mais il n'y eut pas de profondes transformations économiques dans les faits. En revanche, les syndicats furent utilisés comme organes de diffusion de la doctrine fasciste.

• En Allemagne, le louvoiement de Hitler entre ses alliances avec les classes moyennes et avec le grand capital, joint à la multiplication des instances administratives aux compétences mal définies, aboutit davantage à un contrôle des travailleurs et des producteurs en général qu'au développement de l'efficacité économique.

• En URSS, la planification autoritaire, la collectivisation des moyens de production et l’industrialisation prioritaire des secteurs de base et d’équipement débouchent sur une modernisation économique déséquilibrée qui sacrifie largement les secteurs agricole et des biens de consommation. Les projets délirants du Ve plan de 1950-1953 (détournement des courants froids des côtes de Sibérie par un barrage géant, rideau d’arbres étendu de la frontière occidentale jusqu’à l’Oural pour faire reculer le désert, etc.) sont caractéristiques du volontarisme soviétique en matière d’économie.

Mais celle-ci ne semble pas avoir été le souci primordial d'un seul État totalitaire. L'économie, comme tout autre aspect de l'activité sociale, est subordonnée au grand dessein du système.

3. PROPAGANDE ET ÉDUCATION

Le totalitarisme implique le monopole étatique non seulement de la contrainte, mais aussi de l'information. L'organisation de la propagande est un caractère commun de tous ces systèmes.

Lénine déjà avait souligné l'importance de la diffusion de l'idéologie pour la prise de possession du pouvoir, avant que ne fût lancée l'agit-prop des premières années de la révolution russe. La présentation de l'histoire selon les besoins du pouvoir, la mainmise sur les médias, l'utilisation de la langue de bois, le martèlement des slogans, tels sont les outils de la domination de l'État sur les esprits.

En Allemagne, Goebbels, ministre de la Propagande et de l'Information de 1933 à 1945, est le chef d'orchestre de cette domination et utilise tous les moyens de communication, de la radio à la caricature, en passant par la mise en scène de bagarres et de rixes ou par celle des grands rites nazis. « Le peuple doit commencer à penser d'une manière uniforme, à réagir d'une manière uniforme et à se mettre à la disposition du gouvernement de tout son cœur », déclare Goebbels en 1933.

En URSS, où l’esthétique « réaliste socialiste », définie en 1934, comprime toute forme d’expression artistique ou littéraire, c’est Jdanov, membre du Bureau politique, qui fait office de censeur idéologique suprême jusqu’à sa mort en 1948 et laisse le nom de « jdanovisme » à la politique de soumission totale de la vie intellectuelle et artistique aux ordres du parti.

3.1. FORGER « UN HOMME NOUVEAU »

L'éducation des enfants est évidemment un domaine de prédilection pour les propagandistes d'une idéologie totalitaire cherchant à forger un « homme nouveau ». Mais, si la jeunesse et le sport sont les moyens privilégiés (embrigadement obligatoire dans les Jeunesses communistes en URSS, les Jeunesses hitlériennes en Allemagne, les Enfants de la Louve dès 8 ans en Italie...), toute la société est quadrillée par des associations et des organisations de masse, des syndicats et des corporations et par les institutions d'une culture spécifique.

Les sciences et les arts – l'architecture (→ Albert Speer), la sculpture (Arno Brecker) aussi bien que le cinéma (→ Leni Riefenstahl, Eisenstein) et la musique (Prokofiev) – n'échappent pas à l'emprise du totalitarisme, qui entend exercer sa domination « totalement » pour produire un individu qui soit un parfait rouage de la machine, comme disait Staline, entièrement conforme au modèle, semblable à tous les autres et tout entier au service d'un fonctionnement global qui dépasse l'individu même.

La disparition de l'individu en droit est consommée lorsque la peine ne correspond plus à une faute, mais est liée à la simple appartenance à une catégorie dont l'idéologie a fait un « ennemi objectif » : Juif ou communiste en Allemagne ; koulak, trotskiste ou déviationniste en URSS. La terreur propre aux systèmes totalitaires peut alors remplacer la crainte du despote.

4. L'INSTAURATION DES SYSTÈMES TOTALITAIRES

Les systèmes totalitaires qui se sont mis en place en Europe dans la première moitié du xxe siècle, par la répétition de certains processus et par les relations de conjonction ou d'opposition qui s'établirent entre eux, fournissent des éléments d'explication qui permettent, dans une certaine mesure, de repérer les circonstances et conditions favorisant l'installation de ce type de régime, sinon de comprendre l'apparition plus récente des totalitarismes d'Asie.

4.1. LES CONSÉQUENCES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Les circonstances qui paraissent avoir offert un terrain favorable au développement des mouvements totalitaires sont d'abord liées aux conséquences de la Première Guerre mondiale. La destruction des structures politiques et sociales, le désarroi des esprits après la guerre, même dans des pays qui n'ont pas connu la défaite militaire, aggravent les difficultés et l'insécurité économiques.

En Russie, avant de prendre le pouvoir en octobre 1917, Lénine avait promis d'arrêter la guerre ; c'est ce qu'il fait par la paix séparée de Brest-Litovsk.

En Italie, aux problèmes politiques et économiques de la reconversion s'ajoute la frustration de ce qui est considéré comme une « victoire mutilée ».

En Allemagne, l'explosion inflationniste de 1923 achève de désagréger la société en ruinant les classes moyennes.

Il se produit alors, d'abord en Italie (Chemises noires de la milice fasciste), puis en Allemagne (Chemises brunes de la SA, Section d'assaut du parti nazi), la constitution de petits groupes paramilitaires, animés par une idéologie attachée à un chef charismatique, qui recrutent des adhérents et développent leur pouvoir et leur influence dans les marges de la légalité, se réclamant, loin de la nier, de la violence.

Leur « guide », dans un deuxième temps, conclut avec la droite classique des alliances fluctuantes qui lui permettent de gagner des positions politiques ou économiques. Se produit ensuite un « coup » (colpo), action militaire ou basculement politique, qui donne l'impression que le mouvement totalitaire est irréversible.

4.2. DÉMONSTRATIONS DE FORCE

Dans ces moments déterminants de l'histoire des systèmes totalitaires, on trouve le mélange, dans des proportions variées, de l'usage de la force, de l'utilisation des institutions légales (vites détournées) et de l'emploi de mises en scène terriblement efficaces.

En Russie, la « révolution » d’octobre se limite en fait à un coup d’État qui donne le pouvoir aux bolcheviks de Lénine. Toute illusion sur sa nature est dissipée après la dispersion, le 19 janvier 1918, de l’Assemblée constituante, pourtant issue, le mois précédent, des premières élections libres qu’ait connues le pays, mais qui n’avaient pas donné la majorité aux bolcheviks et à leurs alliés du moment, les socialistes révolutionnaires (SR) de gauche.

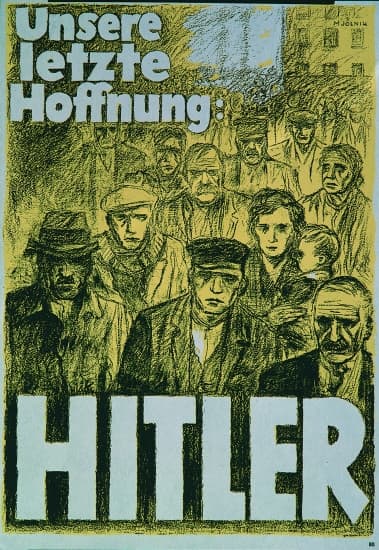

La « Marche sur Rome » d'octobre 1922 intervient de façon spectaculaire au moment où Mussolini va être nommé Premier ministre par le roi. Légalement désigné chancelier de la République après les succès électoraux de son parti, Hitler utilise l'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, pour abolir dès le lendemain les droits fondamentaux garantis par la Constitution de Weimar, au moyen d'un décret-loi pris « pour la défense du peuple et de l'État ».

L'étouffement progressif des libertés et la mise au pas des hommes ont été ponctués aussi, en Italie, en Allemagne et en Russie, par l'assassinat politique des adversaires ou des anciens camarades de parti. Ainsi, en 1924, l'assassinat du socialiste Giacomo Matteotti, qui a dénoncé à la Chambre les ruses et les malhonnêtetés de Mussolini, avant que celui-ci ne supprime la liberté de la presse et ne renforce ses pouvoirs personnels.

L'année 1934 est marquante : Kirov est assassiné à Leningrad, assassinat qui précède l'ouverture des grands procès staliniens et le déchaînement de la « Grande terreur » qui va se poursuivre jusqu’en 1938. Hitler fait exécuter son ex-ami Ernst Röhm et les autres dirigeants des Chemises brunes pendant la Nuit des longs couteaux du 30 juin 1934 ; le pustch nazi de Vienne, le mois suivant, s'accompagne de l'assassinat du chancelier Dollfuss. En septembre 1935 est promulguée la « loi de protection du sang allemand et de l'honneur allemand ».

Mussolini a protesté contre les assassinats de la Nuit des longs couteaux ; il s'était déclaré aussi, à plusieurs reprises, opposé au racisme, et pourtant, après sa rencontre avec Hitler, en 1936, à la création de l'Axe, il s'engage à promulguer lui aussi des lois antisémites (néanmoins, malgré ces lois, des troupes italiennes s'employèrent en 1941-1942, dans les pays occupés par l'Axe, à protéger les ressortissants juifs contre les nazis). Et Staline avait beau qualifier, avant guerre, l’antisémitisme de « plus dangereuse survivance du cannibalisme », il n’en déchaîna pas moins, quelques mois avant de mourir en 1953, la répression, à caractère implicitement antisémite, d’un prétendu « complot des blouses blanches » fomenté par des médecins juifs pour attenter à sa vie et à celle des grands dignitaires du parti communiste.

4.3. AVEUGLEMENT

Une fois la machine totalitaire lancée, il semble qu'elle ne pouvait être arrêtée. Si certains citoyens luttèrent cependant contre la perversion totalitaire de leur État et de son peuple, la Résistance ne put rien empêcher. Les efforts de ceux qui tentaient d'ouvrir les yeux de leurs contemporains se heurtèrent à un aveuglement complet et général, à l'intérieur des pays totalitaires comme à l'extérieur, notamment dans les démocraties occidentales. Ainsi, le prestige conféré à l’Union soviétique par sa participation décisive à la défaite de l’Allemagne nazie en 1945 désamorça durablement les dénonciations dont son régime pouvait être l’objet, comme en France, lors du procès qui opposa en 1949 le rescapé du goulag Kravtchenko à l’hebdomadaire Les Lettres françaises, proche du parti communiste.

C’est alors même que la publication de l’Archipel du goulag (1973-1976) d'Aleksandr Soljenitsyne achevait de dissiper les illusions des intellectuels de gauche sur la réalité de l’univers concentrationnaire soviétique que nombre d’entre eux accueillirent encore avec scepticisme sinon complaisance la nouvelle de l'entrée de l'« armée de l'Angkar », les Khmers rouges, dans Phnom Penh, le 17 avril 1975. Il fallut trois ans pour que le génocide du peuple cambodgien devînt un fait admis de tous.

Pour en savoir plus, voir les articles fascisme, Mussolini, national-socialisme, Hitler, stalinisme, Staline.

==================================================================

fascisme

(italien fascismo, de fascio, faisceau)

Régime établi en Italie de 1922 à 1945, instauré par Mussolini et fondé sur la dictature du parti unique, l'exaltation nationaliste et le corporatisme. Doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire rappelant le fascisme italien.

1. LES ORIGINES DU FASCISME ITALIEN

On ne saurait comprendre l'émergence du fascisme sans un rappel des déséquilibres et dysfonctionnements de l'Italie issue du Risorgimento.

1.1. L'UNITÉ INACHEVÉE DE L'ITALIE

L'État national italien s'est établi tardivement. Il faut attendre la décennie 1860-1870 pour que se constitue en 1861 autour du Piémont-Sardaigne le royaume d'Italie (→ histoire de l'Italie). L'annexion de Rome – source d'un contentieux avec la papauté – est accomplie seulement à l'automne 1870. Réalisée par le haut, la Renaissance nationale (→ Risorgimento) n'a pas permis d'intégrer les masses populaires.

Qui plus est, jusqu'à l'introduction du suffrage universel masculin en 1912, le système politique (régi par la Constitution de 1848 [lo Statuto]), est dominé par les élites traditionnelles grâce à l'instauration d'un régime censitaire. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Italie souffre d'un décalage croissant entre le pays légal et le pays réel.

Le refus des catholiques de participer aux élections, l'absence de véritables partis politiques, le recours permanent à la combinazione pour dégager des majorités, les méfaits du clientélisme concourent à ruiner la légitimité de l'édifice politique.

Ces difficultés se renforcent de l’inégalité du développement économique entre le Nord industrialisé (Gênes, Milan, Turin) et un Sud (Mezzogiorno) à vocation agricole.

L'habileté de Benito Mussolini, l'agitateur socialiste qui va devenir le principal promoteur du fascisme, est précisément de tirer parti de ces difficultés au moment où se dessinent les contours d'une crise d'identité nationale.

Le terme de faisceaux, qui renvoie à l'Antiquité romaine, apparaît d'ailleurs pour la première fois en Italie à propos du soulèvement des paysans de Sicile qui, en 1893-1894, forment des « faisceaux » de grévistes révoltés contre les conditions de travail inhumaines dans une province laissée pratiquement à l'abandon par le gouvernement de Rome. Ce mouvement rencontre de nombreuses sympathies dans toutes les classes sociales et contribue au développement de l'idéologie socialiste, qui ne cesse de progresser, spécialement dans la vallée du Pô, durant les vingt années séparant cet épisode révolutionnaire de la Première Guerre mondiale.

1.2. LA POUSSÉE ULTRA-NATIONALISTE

En 1914, il existe dans le pays une minorité composite formée de nationalistes bourgeois et de jeunes prolétaires anarcho-syndicalistes qui espèrent trouver dans la guerre le moyen de secouer l'immobilisme d'un régime aux mains du monde conservateur.

Bien que suscitée par des mobiles contradictoires, leur propagande retient vite par sa violence l'attention de Mussolini, qui y discerne pour lui-même l'occasion de s'élever politiquement sans que, toutefois, le but ultime de cette ascension – la conquête du pouvoir – lui apparaisse encore.

Peu à peu se dégage ainsi un courant idéologique influencé tout à la fois par le syndicalisme antiparlementaire notamment représenté par Hubert Lagardelle, le thème de la régénération par la violence de Georges Sorel, le nationalisme de Charles Maurras et celui de Gabriele D'Annunzio.

1.3. MUSSOLINI, L'ENTRÉE EN JEU D'UN OBSCUR MILITANT

Au printemps de 1914, l'ex-instituteur Benito Mussolini acquiert une première célébrité durant la « semaine rouge » qui bouleverse la vie des provinces limitrophes de l'Adriatique. Il dirige alors le principal quotidien socialiste, Avanti !, qui paraît à Milan ; lorsque la guerre éclate, il y exprime le refus radical des socialistes italiens de participer à la guerre dans laquelle s'engagent les grandes puissances.

Soudain, en octobre 1914, après avoir noué des contacts dans les milieux qui sympathisaient avec la cause alliée, Mussolini abandonne la direction d'Avanti ! ainsi que le parti socialiste pour fonder en novembre un quotidien rival, Il Popolo d'Italia, qui va soutenir une politique diamétralement opposée à celle de ses anciens amis. Il prône la nécessité, pour la grandeur de l'Italie et le triomphe d'une révolution constructive, de rompre l'alliance avec les Empires centraux (Allemagne et Autriche-Hongrie) et de participer à la guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, ce qui va finalement se produire en mars 1915 (→ Première Guerre mondiale).

1.4. LA « VICTOIRE MUTILÉE » ISSUE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

En 1918, l'Italie sort victorieuse mais déçue dans ses espoirs d'expansion et profondément troublée à l'intérieur.

Le succès de la révolution russe de 1917 y a fortifié les positions du parti socialiste, demeuré foncièrement hostile à la participation de l'Italie à un règlement de comptes international, qui, en somme, ne la concernait pas directement. La classe ouvrière le fait durement sentir aux officiers, insultés, et parfois brutalisés dans les rues, tandis que les syndicats, les maisons du peuple et les coopératives socialistes prennent un essor considérable.

Ces violences et ces succès de l'idéologie révolutionnaire ne tardent pas à susciter l'inquiétude des milieux bourgeois, surtout des propriétaires fonciers de la vallée du Pô, auxquels les grèves endémiques des travailleurs agricoles causent des pertes croissantes.

1.5. LES FAISCEAUX DE COMBAT

Dès le 23 mars 1919, à l'appel de Mussolini, une organisation groupant, sous le nom de Faisceaux de combat (dont l’uniforme est la Chemise noire), les éléments qui ont favorisé l'intervention italienne dans la guerre, auxquels se sont joints nombre d'officiers et de soldats démobilisés, se constitue place San Sepolcro, à Milan, et esquisse un programme d'action politique et sociale.

Ce programme dit de San Sepolcro, sans grande portée, mêle des revendications traditionnelles – telles que la journée de huit heures, le salaire minimum garanti ou la représentation proportionnelle aux élections – à des résurgences anticléricales et antimilitaristes d'un autre âge.

2. LA MONTÉE DU FASCISME EN ITALIE

2.1. DES DÉBUTS MODESTES (1919-1920)

Le mouvement fasciste est né, mais il n'a pas encore trouvé sa voie. Mussolini s'en rend compte lorsque, en novembre, ayant rompu avec une coalition électorale disparate et tenté sa chance seul à Milan, il n'obtient que 5 000 voix sur 270 000 votants, alors qu'il en escomptait 80 000. Ses amis socialistes d'autrefois remportent au contraire un éclatant succès (170 000 voix), mais l'heure de la revanche ne tardera pas.

Quand, en septembre 1920, les grèves s'étendent des services publics aux industries métallurgiques et à l'occupation des usines de Milan et de Turin – avec mort d'hommes – s'amorce en effet un choc en retour ; il ne cessera plus de s'amplifier et donnera au fascisme sa physionomie définitive de mouvement d'extrême droite.

Dans la typologie des fascismes établie par l'historien Pierre Milza (les Fascismes, 1985), cette agitation plébéienne et contestataire correspond au « premier fascisme ».

2.2. L'ESSOR DU FASCISME (1920-1922)

LA VIOLENCE COMME MOYEN D'AFFIRMATION

Les fils de propriétaires terriens, de membres des professions libérales, voire de commerçants et d'artisans s'organisent en escouades (squadre) de Chemises noires pour exercer des « expéditions punitives » ; l'argent leur est prodigué par les possédants, et l'armée leur accorde un soutien moral et souvent même des moyens de transport. Ils tombent à l'improviste dans un village, un bourg, une petite ville, mettent à sac ou incendient les lieux de réunion et les coopératives socialistes, en chassent et parfois tuent les occupants, puis regagnent les grands centres sans être poursuivis.

La terreur est telle dans la basse vallée du Pô que les paysans, épouvantés, désertent en grand nombre les ligues socialistes et s'inscrivent dans des orgnisations rivales que les fascistes font surgir pour regrouper, selon de nouvelles directives de type « paternaliste », ceux qui veulent bien les accepter.

L'ENTRÉE DES FASCISTES AU PARLEMENT (MAI-JUIN 1921)

Mal soutenu par l'opinion publique, le gouvernement réagit mollement. Le vieux libéral Giovanni Giolitti, redevenu chef du gouvernement en juin 1920, espère neutraliser les jeunes forces fascistes dans les combinaisons parlementaires traditionnelles ; pour cela, il favorise leur insertion dans la majorité qu'il escompte obtenir, après dissolution de la Chambre « ingouvernable » de 1919, à la faveur de nouvelles élections en mai 1921. Mais, cette fois, ses calculs s'avèrent illusoires.

Vingt-cinq profascistes et deux fascistes inscrits au « bloc national » sont élus grâce aux complaisances des autorités, et au premier rang, triomphalement, Mussolini à Bologne et à Milan avec 125 000 voix plus conservatrices qu'ouvrières. Dans le même temps de juillet 1920 à novembre 1921, le nombre des Faisceaux constitués à travers le pays passe de 108 à 2 300.

Si le chef du mouvement siège à l'extrême droite, son premier discours, le 21 juin 1921, attendu avec impatience, surprend par sa modération. En politique extérieure, Mussolini demeure attaché aux thèses nationalistes, et par conséquent hostile au traité de Rapallo conclu avec la Yougoslavie le 12 novembre 1920 par lequel l'Italie a renoncé à la Dalmatie pourtant revendiquée par les irrédentistes.

En revanche, il tend la main à la Confédération générale du travail, dans laquelle il feint de discerner un réformisme constructif opposé aux maximalistes du groupe parlementaire socialiste et au jeune parti communiste constitué en janvier à Livourne.

Surtout, Mussolini se montre plein de déférence envers l'Église catholique. Au Vatican, nombre d'esprits s'ouvrent à l'espoir de mettre fin, avec un « homme sans préjugés » comme Mussolini, à l'insoluble « question romaine » d'une papauté tournant le dos à l'État italien.

LA PREMIÈRE CRISE DU FASCISME (JUIN-NOVEMBRE 1921)

Mussolini s'efforce alors de convaincre ses amis de l'utilité d'un apaisement à l'intérieur et formule des offres de collaboration entre « les trois forces agissantes à l'heure présente dans la vie du pays » (socialistes modérés, démocrates-chrétiens du parti populaire italien et fascistes).

Mais ses partisans voient bien que leur leader songe avant tout à son triomphe personnel. Or, que serait-il sans eux ? pensent beaucoup de jeunes bourgeois activistes. Ils se refusent, dès lors, à jouer le rôle d'« utilisés » dans le mouvement et le font durement comprendre à Mussolini, principalement Dino Grandi, avocat de Bologne, dans son journal L'Assalto et lors d'un congrès de dirigeants provinciaux tenu dans cette ville le 17 août. Mussolini y est mis en minorité et doit s'incliner, renonçant à l'idée du pacte de pacification avec socialistes et démocrates-chrétiens.

NAISSANCE DU PARTI NATIONAL FASCISTE (NOVEMBRE 1921)

L'année 1921 se termine par un congrès national du fascisme en novembre à Rome, qui voit la transformation des Faisceaux de combat en un parti national fasciste et consolide son alliance avec le grand capital – alliance soudée par la renonciation totale aux nationalisations envisagées dans le programme initial de 1919.

Cet accord avec les milieux d'affaires correspond au « deuxième fascisme » dans la typologie de Pierre Milza.

Enfin, Mussolini est triomphalement réélu à la tête de la commission exécutive des Faisceaux.

2.3. LA CONQUÊTE DU POUVOIR

L'IMPUISSANCE DU RÉGIME PARLEMENTAIRE

Dès lors, le ministère Bonomi, qui a succédé à Giolitti le 1er juillet, s'efforce de résister au désordre, mais il se heurte à une recrudescence de la violence fasciste, qui brave ouvertement les autorités préfectorales ou municipales. Un projet de dissolution des escouades de combat est abandonné par le gouvernement, qui n'aurait pu le réaliser qu'au prix d'une guerre civile, le concours de l'armée régulière ne lui étant même pas assuré. Bonomi est finalement renversé par une coalition des socialistes, indignés de sa faiblesse, des fascistes, qui se jugent persécutés, et d'une partie des partisans de Giolitti, désireux de ramener leur chef au pouvoir.

Il s'ensuit une crise de deux mois (février-mars 1922), qui aboutit au pire résultat : un cabinet dirigé par un médiocre lieutenant de Giolitti, Luigi Facta, le recours au vieux leader ayant été écarté par le secrétaire général du parti populaire, don Luigi Sturzo, qui espérait placer l'un des siens à la présidence du Conseil.

Désormais, rien ne peut plus s'opposer à la vague fasciste, qui s'oppose à l'agitation sociale, de gauche, brisant par la force grèves et occupations d'usines.

MUSSOLINI PRÉSIDENT DU CONSEIL (OCTOBRE 1922)

Comme rien ne semble plus pouvoir fonctionner dans le pays sans l'aval du parti fasciste, pourquoi celui-ci reculerait-il devant la prise du pouvoir ?

Lorsque Luigi Facta se décide, trop tard, à une mesure de défense contre la prédominance fasciste en instituant à Rome l'état de siège, le roi refuse de signer le décret, et le ministère est contraint à la démission (28 octobre 1922). Ce sont les conseillers nationalistes du souverain eux-mêmes (Diaz, Federzoni) qui lui suggèrent de faire appel à Mussolini, dont les prétentions ont augmenté dans l'intervalle et qui refuse désormais de partager le pouvoir avec les vieux parlementaires.

Le 29 octobre, le roi invite Mussolini à venir le trouver de Milan pour y former le gouvernement.

LA MARCHE SUR ROME

Lancée de tous les coins d'Italie, la « marche sur Rome », que ses amis ont voulu organiser comme une démonstration de puissance, n'a plus vraiment de raison d'être. Elle se bornera dans l'après-midi du 29 octobre à une parade de quelques milliers de Chemises noires à travers les rues de la ville, en écho à celle, tout aussi spectaculaire qui avait eu lieu à Naples le 24 octobre, comme pour rendre tangible l'omniprésence du fascisme au nord et au sud de la péninsule. Le parti mussolinien compte alors plus de 400 000 membres (mais moins de 30 000 Chemises noires).

3. LA MARCHE À LA DICTATURE (1922-1926)

3.1. LES PREMIÈRES BASES DE LA DICTATURE (1922-1924)

LA FAUSSE NORMALISATION

La composition du gouvernement formé par Mussolini est le fruit d'un dosage destiné à lui rallier le maximum de suffrages. Sur treize ministres, le cabinet ne compte, en effet, que trois fascistes. À leurs côtés, on trouve quatre libéraux de diverses tendances, deux démocrates-chrétiens, un nationaliste, deux anciens chefs d'état-major de l'armée et de la marine, enfin un philosophe célèbre, Giovanni Gentile, lui-même théoricien du fascisme, au ministère de l'Instruction publique.

Mussolini est vu par les conservateurs comme l'homme du retour à l'ordre dans le pays. Au cours de cette première période, caractérisée par une reprise économique orchestrée dans un cadre libéral par le ministre des Finances De Stefani, les conservateurs obtiennent même, avec l'appui bienveillant de l'armée et de la monarchie, la mise au pas du mouvement fasciste.

Mussolini procède à la dissolution des squadre, connus pour leur violence envers les opposants, et à leur intégration dans la Milice volontaire de la sécurité nationale (MVSN) en janvier 1923. Le mouvement fasciste perd ainsi une grande partie de son autonomie.

L'INCOMPLÈTE MISE AU PAS DES OPPOSITIONS

En prenant contact avec la Chambre, celui qui n'est pas encore le Duce (le chef, le Guide) y tient pourtant un langage de dictateur, propre à effrayer plutôt qu'à convaincre, mais habilement dosé, cependant, de manière à inspirer la confiance qui, d'ailleurs, lui sera très largement accordée.

Dès 1923, l'aile droite des démocrates-chrétiens se sépare de don Sturzo, intransigeant dans son opposition à Mussolini comme à Giolitti ; elle servira de caution lors de la signature des accords du Latran avec le Vatican en 1929. Les socialistes subissent le discrédit qui accompagne toute défaite.

Les libéraux acceptent une réforme électorale, la loi Acerbo (novembre 1923), qui décapite d'avance toute opposition en accordant les deux tiers des sièges d'une circonsription à la liste électorale y disposant d'au moins 25 % des voix. Les élections du 6 avril 1924 donnent lieu à sa première application. Mais si elles assurent, comme prévu, une large majorité aux fascistes et à leurs alliés, 3 millions de suffrages vont encore aux listes minoritaires contre 4,5 millions à la liste nationale. Tous les partis d'opposition conservent leurs représentants les plus en vue, et les communistes gagnent même 5 sièges, passant de 13 à 18 élus.

3.2. L'AFFAIRE MATTEOTI (MAI 1924-JANVIER 1925)

Dès la rentrée du Parlement, le 24 mai, le secrétaire du groupe socialiste, Giacomo Matteotti, démontre, dans un discours d'une extraordinaire vigueur, pourquoi cette victoire est en réalité une défaite pour le fascisme dont il souligne l'impopularité foncière dans le pays. Ce discours exaspère les fascistes, et, le 10 juin, Matteotti est enlevé en pleine rue par cinq miliciens, assassiné et enterré dans un coin désert de la campagne romaine, où son cadavre ne sera découvert que le 16 août. Ce meurtre, incontestablement fomenté par des hauts cadres du fascisme, remue profondément l'opinion publique et déconcerte Mussolini, qui niera toujours l'avoir ordonné et fera démissionner d'office les deux membres de son entourage qu'il juge les plus compromis dans l'affaire.

Le ministère de l'Intérieur passe au nationaliste Luigi Federzoni. Mais la campagne d'opinion se poursuit dans la presse d'opposition. Elle est animée notamment par le quotidien démocrate-chrétien Il Popolo, dirigé par Giuseppe Donati, par le plus important organe de portée internationale, Il Corriere della Sera, dont le propriétaire, Luigi Albertini, mène au Sénat, avec le comte Sforza, la lutte contre le gouvernement, et enfin par le journal démocrate Il Mondo, de l'ancien ministre Giovanni Amendola.

À la fin de 1924, la situation de Mussolini paraît intenable, et on attend du roi qu'il réclame sa démission. Des personnalités monarchistes ont communiqué au souverain l'accablant mémoire de Cesare Rossi, l'un des deux hommes choisis comme boucs émissaires au début de l'affaire : la crainte de désordres plus grands encore retient Victor-Emmanuel III d'intervenir. Mussolini joue alors sa dernière carte et l'emporte.

3.3. LA MISE EN PLACE DE LA DICTATURE DE MUSSOLINI (1925-1926)

Cette carte est le discours qu'il prononce le 3 janvier 1925 devant la Chambre et au cours duquel il revendique cyniquement la responsabilité morale de l'assassinat de Matteotti et annonce le début du régime dictatorial sans limitation d'aucune sorte. Jusqu'alors, la liberté de la presse était quasi totale ; l'opposition de gauche avait pu se « retirer sur l'Aventin » – et déserter la salle des séances pour bien marquer qu'elle ne voulait même pas cautionner le fascisme par sa présence. Tout bascule le 3 janvier.

Les partis autres que le fasciste et le libéral collaborationniste sont dissous. La presse est muselée et les feuilles d'opposition ouverte disparaissent. Luigi Sturzo, Sforza, Nitti, Ignazio Silone, Giovanni Amendola, Donati et tous les leaders socialistes sont contraints à l'exil ; le « Lénine italien », Antonio Gramsci, est emprisonné à vie ; même la timide réaction des cercles d'action catholique est brisée. Les ministres, interchangeables à la guise du président du Conseil, sont tous désormais des fascistes de stricte obédience. Aux fonctionnaires et aux journalistes est imposé un serment de fidélité, faute duquel ils doivent quitter leur emploi.

Dans la typologie établie par Pierre Milza, cette instauration de l'ordre correspond au « troisième fascisme ».

4. L'ÉTAT FASCISTE (1926-1945)

4.1. LES SUCCÈS INTÉRIEURS DU RÉGIME

LE CULTE DU CHEF

La période qui s’étend de 1929 à 1936 est celle du consentement apporté au régime par la population. Mussolini élargit sa légitimité et parvient à dégager son autonomie aux dépens de l'ancienne classe dirigeante (notamment avec la bataille pour la réévaluation de la lire en 1926-1927) comme du mouvement fasciste.

Cette légitimité nouvelle est due au renforcement du charisme du Duce, qui entend mobiliser les masses au moyen de cultes et de mythes afin de promouvoir une nouvelle religion laïque d'essence nationale. Dans cette symbolique politique, le Duce est la pièce maîtresse ; son culte se développe à la fin des années 1920, en étroite liaison avec le mythe d'une Italie nouvelle en construction.

Dans ce domaine, les batailles engagées par le régime, comme la bonification de l'Agro Pontino (les marais Pontins), ou les campagnes contre la Grande Dépression de 1929 avec la fondation de l'Institut de la reconstruction industrielle (IRI) en 1933, signalent la volonté de mobiliser et d'intégrer les masses.

FORGER L'HOMME NOUVEAU

Mais le fascisme ne ne recherche pas le soutien populaire à tout prix. Son ambition est en fait de transformer l'homme et, par conséquent, de créer des générations fascistes. La crise de 1931 avec le Saint-Siège à propos de l'Action catholique, la prise de contrôle de l'école, de la vie intellectuelle et des syndicats, la transformation du parti national fasciste (PNF) en une machine totalitaire répondent à ce vaste plan.

Le scoutisme a été interdit et toute la jeunesse italienne est embrigadée, dès l'âge de 6 ans, dans des formations de type paramilitaire. On l'y élève dans le culte du Duce et de l'Italie, en exaltant les valeurs de l'héroïsme guerrier, de l'obéissance, de l'abnégation, de la camaraderie. La devise des jeunes fascistes est : « Croire, obéir, combattre. » De 6 à 8 ans, les jeunes garçons sont enrôlés dans les Enfants de la louve, de 8 à 14 ans dans les Balilla, de 14 à 18 ans dans les Avanguardisti, de 18 à 21 ans dans les Jeunesses italiennes, où ils sont formés à devenir de véritables soldats. Les Jeunesses italiennes sont l'espoir du régime fasciste, qui compte ainsi renouveler ses cadres et se maintenir éternellement au pouvoir. Dans les écoles, les élèves sont éduqués dans le sens voulu par le parti, lequel contrôle, en outre, les loisirs de toute la population à travers ses organisations de dopolavoro (« après le travail »). En raison de l'intensité de la mobilisation, le régime jouit d'une popularité indéniable, en particulier auprès des paysans et des ouvriers.

L'ILLUSION DES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES

Indifférents à cette soudaine mutation, en saisissant mal la portée, les hommes d'État occidentaux, qui s'étaient effrayés, dans les années 1920-1922, du glissement apparent de l'Italie vers le désordre, se réjouissent en général de ce qu'ils considèrent comme la consolidation d'une conception saine de l'intérêt national.

Par les grands travaux publics entrepris et menés à bien, par des initiatives répondant aux principaux besoins des travailleurs, et surtout par l'instauration des Corporations de métiers, soumettant au contrôle de l'État aussi bien les patrons que les ouvriers et employés, l'Italie paraît à beaucoup, en Europe et en Amérique, avoir trouvé la formule du développement adéquat pour une nation moderne et avoir dominé les séquelles d'une unité tardive.

En fait, le fascisme est un régime essentiellement opportuniste, fondé sur l'obéissance absolue à un homme, le Duce, appuyé sur un parti unique, lequel est officiellement dirigé par le Grand Conseil fasciste. Sur le plan économique, cet opportunisme se traduit par l'autarcie (dangereuse dans un pays pauvre), qui permet quelques bonifications locales, mais ne profite aucunement aux travailleurs, l'inflation étant endémique.

LE DURCISSEMENT DU RÉGIME (1938-1939)

Sous l'effet du rapprochement avec l'Allemagne nazie, Mussolini décide, à la fin des années 1930, de renforcer l'assise totalitaire du régime. Les effectifs de la milice fasciste adulte des Chemises noires atteignent 800 000 hommes en 1938.

L'édifice constitutionnel est remodelé avec la création, en 1939, de la Chambre des faisceaux et des corporations, peuplée d'éléments sûrs et fidèles, qui remplace l'ancienne Chambre des députés.

Une véritable bataille idéologique est en outre engagée par l'appareil fasciste pour promouvoir l'« homme nouveau » et lutter contre les valeurs « décadentes » de la bourgeoisie. C'est l'objet de la fameuse « révolution culturelle » de 1938 – avec la substitution au lei (vouvoiement féminisé), du voi (vouvoiement pluriel), l'introduction du pas romain dans les défilés, la défense de la langue et de la « race » italiennes sanctionnée par une législation antisémite –, qui marque le durcissement du régime et sa volonté de forger un « homme nouveau ».

4.2. UNE POLITIQUE EXTÉRIEURE AVENTURISTE

LE TOURNANT DE LA GUERRE D'ÉTHIOPIE

Cependant, le développement d'un nationalisme exacerbé chez les principaux dirigeants fascistes et la presse aux ordres, la jalousie qu'éprouve Mussolini envers les succès extérieurs obtenus par Hitler dans le cadre d'un régime analogue au sien poussent le Duce à la conquête de l'Abyssinie (actuelle Éthiopie) : il s'agit d'offrir à l'Italie un domaine colonial comparable à ceux de la France et de l'Angleterre.

En 1935, Mussolinil croit avoir obtenu du président du Conseil français Pierre Laval un blanc-seing en Afrique orientale en échange de concessions minimes dans l'arrière-pays tunisien. Aussi déclenche-t-il la guerre d'Éthiopie que cinquante-deux États dénoncent pourtant à la Société des Nations (SDN) comme une agression caractérisée. Mais ces pays reculent devant la seule mesure de rétorsion qui aurait pu paralyser l'Italie : l'embargo sur le pétrole nécessaire à ses armées d'Afrique.

Sous le commandement du maréchal Badoglio, l'Italie triomphe donc en 1936 des forces du négus (empereur éthiopien) Hailé Sélassié, succès exploité hors de toute mesure par le régime italien et son chef (→ campagnes d'Éthiopie).

LE RAPPROCHEMENT AVEC L'ALLEMAGNE NAZIE (1936-1939)

Les fascistes préparent dès lors un renversement des alliances traditionnelles de l'Italie avec les États démocratiques en s'associant, dans la guerre civile d'Espagne, aux contingents hitlériens qui apportent une aide au général Franco (→ Axe Rome-Berlin).

En 1938, Mussolini joue à la conférence de Munich un rôle de « brillant second » auprès du Führer, auquel est sacrifiée une partie de la Tchécoslovaquie. Et, tandis que les puissances occidentales se préparent à une seconde guerre mondiale, qui apparaît inévitable devant le déchaînement des ambitions allemandes, le gouvernement fasciste lie son sort à celui du national-socialisme par le pacte d'acier (22 mai 1939).

Quelques semaines auparavant (7 avril), l'Italie a envahi et occupé l'Albanie pour répondre, par un coup d'audace similaire, à l'annexion intégrale de la Tchécoslovaquie accomplie par Hitler le mois précédent.

L'ENTRÉE DE L'ITALIE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1940)

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le Duce veut se joindre à l'Allemagne. Hitler et son ministre des Affaires étrangères Ribbentrop y comptent, tout en ayant laissé leur allié dans l'ignorance complète de leur projet d'offensive éclair contre la Pologne.

Le comte Galeazzo Ciano, gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères, réussit, toutefois, à retenir son beau-père pendant près d'un an, après lui avoir démontré que l'Italie, dont les arsenaux ont été vidés par les deux expéditons d'Abyssinie et d'Espagne, est hors d'état de prendre part à un nouveau conflit, ce que confirment les chefs d'état-major.

Le Duce supporte d'abord cette « non-belligérance » forcée avec une impatience croissante, mais, après les premiers succès allemands sur le front occidental en mai 1940, il ne peut plus rester passif. Malgré les avis pessimistes de ses généraux, il déclare la guerre à la France, sans d'ailleurs pouvoir faire pénétrer ses troupes sur son territoire au-delà de Menton, ni en aucun point sur les Alpes. En outre, il se lance bientôt, en octobre 1940, encore une fois contre l'avis de la plupart des chefs de l'armée, dans une opération de prestige contre la Grèce, alliée de la Grande-Bretagne, qui tourne rapidement au désastre et oblige Hitler à intervenir directement dans les Balkans.

4.3. LA FIN DU RÉGIME FASCISTE ITALIEN

L'EFFONDREMENT MILITAIRE (1940-1943)

Dès ce moment, les plus lucides des dirigeants fascistes, et surtout Dino Grandi, revenu de son ambassade de Londres et devenu président de la Chambre des Faisceaux et Corporations, pressentent l'éventualité de la défaite, d'autant plus qu'en Libye, colonie italienne, aucun avantage décisif n'est obtenu face aux Anglais et que Mussolini perd la majeure partie des bâtiments qu'il y envoie pour ravitailler ses effectifs et ceux du Reich (→ campagne de Libye).

L'intervention américaine et les échecs allemands dans la campagne de Russie achèvent de déprimer l'opinion publique de la péninsule. L'hypothèse d'une paix séparée avec les Alliés progresse très rapidement après le débarquement allié en Afrique du Nord (8 novembre 1942) et surtout en Sicile (→ débarquement de Sicile, juillet 1943), île que les troupes allemandes défendent pratiquement seules.

En mars 1943, le Duce lui-même aurait envisagé de rompre avec l'Allemagne, mais celle-ci a en Italie des forces plus nombreuses et plus sûres que celles de son alliée, et l'idée se révèle irréalisable.

LA CHUTE DE MUSSOLINI (JUILLET 1943)

Une entente se noue alors entre la plupart des membres du Grand Conseil fasciste – organisme suprême du régime que Mussolini n'a plus réuni depuis le début des hostilités – pour que ce dernier se démette, entre les mains du roi, des pouvoirs militaires considérables qu'il a accaparés en violation flagrante de la Constitution italienne.

La nuit du 24 juillet 1943, presque tous les dignitaires fascistes se prononcent à la fois contre la conduite des opérations et contre la prolongation de la dictature. Mussolini croit encore pouvoir l'emporter le lendemain, lorsqu'il va rendre compte au roi de la réunion. Mais Victor-Emmanuel a tout prévu de son côté pour le remplacer par un gouvernement militaire présidé par le maréchal Badoglio ; il demande à Mussolini sa démission et le fait arrêter par ordre du nouveau Premier ministre.

Privé de son chef, le fascisme authentique s'écroule dans des manifestations de joie populaire, contenue cependant par la présence des troupes allemandes qui a contraint le roi à chercher lui-même un asile sûr, dans la nuit du 25 au 26, avec son nouveau gouvernement, dans la région des Pouilles, déjà occupée par les Alliés.

LA RÉPUBLIQUE SOCIALE DE SALO

Le 12 septembre 1943, Hitler réussit à faire libérer Mussolini par un groupe de parachutistes allemands, puis à le faire ramener auprès de lui en Allemagne. Il le renvoit presque aussitôt dans la partie de l'Italie septentrionale encore occupée par l'armée allemande, afin d'y reconstituer un succédané du régime fasciste et un cabinet fantoche.

Ce sera la « République sociale » de Salo, avec laquelle le Duce essaiera vainement de redonner, sous le contrôle allemand, un lustre d'emprunt à un régime discrédité, servi encore par quelques hommes intègres, mais surtout par des profiteurs serviles et sanguinaires, – en 1945, il tomberont presque tous, comme Mussolini lui-même, sous les salves de la Résistance intérieure.

5. LES RÉGIMES FASCISTES

Le terme de fascisme désigne à l'origine spécifiquement la dictature établie en 1922 par Mussolini en Italie, mais, l'exemple italien ayant donné lieu à de nombreuses imitations, il qualifie aujourd'hui un certain type de régime politique.

5.1. LES FONDEMENTS : UNE DOCTRINE IRRATIONNELLE

L'idéologie fasciste exalte la réconciliation des hommes par le travail et concentre dans les mains d'un chef la toute-puissance de l'État. Étendu à d'autres régimes qu'à celui de Mussolini, le terme « fasciste » s'applique à un système politique qui se caractérise par un refus simultané et catégorique du socialisme et de l'égalitarisme démocratique.

Les sources historiques du fascisme renvoient à une critique des fondements démocratiques. La Révolution française est considérée par lui comme la rupture d'un ordre social naturel et le début de la décadence spirituelle d'une société morcelée. Les Droits de l'Homme symbolisent les tendances centrifuges qui affaiblissent la civilisation occidentale. Le rationalisme, qui prétend fonder l'égalité des hommes sur l'universalité d'un principe supérieur, est rejeté pêle-mêle avec l'humanisme, le christianisme et les mythologies du progrès.

Le fascisme est d'abord une organisation de l'État qui vise à la réalisation pratique d'une idée essentielle. Il est en quelque sorte l'aboutissement monstrueux d'un idéalisme forcené : niant l'évidence des conflits ou des contradictions entre les intérêts des diverses classes et des groupes sociaux, il cherche à les réconcilier dans l'accomplissement du destin d'une communauté qui n'existe que dans l'esprit de ses dirigeants.

C'est ainsi que Mussolini, ne pouvant suffisamment invoquer l'histoire de la nation italienne, de création récente, trouve ses symboles et son imagerie dans la Rome antique, tandis que Hitler va puiser encore plus loin son idée-force : le pseudo-concept nazi de « race » est si confus et l'histoire des Aryens si mal connue que l'on peut affirmer n'importe quoi à leur sujet, y compris la suprématie de ceux-ci et leur incarnation germanique.

D'autres « valeurs » orientant l'action peuvent aussi être proposées, qui, toutes, donnent au pays concerné une image idéale de lui-même et aux citoyens des âmes de héros. On peut noter, du reste, que l'appareil religieux, parfois à son corps défendant, est souvent utilisé par le fascisme. L'historien Emilioi Gentile a pu ainsi parler de la « sacralisation de la politique » opérée par le fascisme (Qu'est-ce que le fascisme ?, 2004)

5.2. L'ENJEU : UN SYSTÈME TOTALITAIRE

Les traits principaux de l'organisation fasciste sont la politisation totale de la cité, le monolithisme et l'autoritarisme du pouvoir, la structure pyramidale de la société, l'élitisme mystique.

La politisation totale implique que tous les gestes des citoyens aient un sens que seuls les gouvernants sont aptes à saisir.

La distinction entre vie privée et vie publique est abolie, tandis que les idées dominantes doivent être imposées à tous, le cas échéant par la violence.

Tous les aspects de la vie politique, économique et sociale sont rigoureusement réglementés sous l'autorité d'un État centralisé et hiérarchiquement organisé, qui possède le monopole des moyens d'expression et qui organise régulièrement des cérémonies de masse pour exalter le sentiment national (revues, parades). Aussi la liberté de l'individu est-elle étroitement contrôlée au nom de la collectivité, notamment par l'encadrement des travailleurs avec la suppression des syndicats, par l'exaltation d'un modèle familial patriarcal autoritaire et par l'intervention d'un contrôle policier à tous les niveaux de la vie professionnelle et privée.

Les membres du parti, puis, éventuellement, tous les citoyens sont rangés par ordre hiérarchique ; le supérieur détenant toujours la bonne interprétation par rapport à l'inférieur, il s'ensuit que la clé est détenue par le chef suprême.

Enfin, le fanatisme mystique fait des chefs non seulement les représentants et les exécutants du pouvoir, mais aussi les détenteurs de la vérité absolue. Le culte de l'ordre apparaît ainsi comme ayant des résonances plus religieuses que politiques : nombre de gouvernements, autoritaires ou non, accordent un grand prix à l'ordre public, mais le fascisme en a une obsession quasi mystique.

La sacralisation totalitaire de l'État a revêtu des significations différentes dans l'Allemagne nazie de Hitler, où le racisme pro-aryen et l'antisémitisme prennent une place considérable et première, et dans l'Italie de Mussolini, si bien que les historiens tendent à distinguer le national-socialisme du fascisme.

5.3. LA MÉTHODE : UNE MANIPULATION DES ASPIRATIONS SOCIALES

Les causes essentielles du succès momentané de ces régimes totalitaires font encore débat entre spécialistes. Il est certain que la crise économique et le désordre politique sont « nécessaires » pour qu'un mouvement fasciste réussisse à s'emparer du pouvoir, mais cela ne résout pas le problème du soutien populaire qui lui permet de s'y installer et d'y rester.

En effet, à la différence de nombreuses dictatures qui s'établissent à la faveur d'un coup d'État – ou à l'issue d'une guerre civile comme Franco en Espagne –, le fascisme s'appuie sur un parti de masse qu'il utilse pour parvenir au pouvoir ; sa tactique est de provoquer le désordre pour invoquer l'ordre et susciter ainsi l'adhésion de la petite classe moyenne, la plus menacée de prolétarisation en cas de crise.

De plus, ses slogans anticapitalistes et socialistes touchent facilement certains groupes plus défavorisés, tandis que les patrons de l'industrie ne voient pas toujours d'un mauvais œil l'instauration d'un certain ordre dans leurs usines.

Ces soutiens très diversifiés permettent au parti fasciste de s'emparer des leviers de commande à la faveur d'une élection générale. C'est seulement après que le parti modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce processus ne fut pleinement réalisé qu'en Italie et en Allemagne. Dans ce dernier pays, le puissant parti communiste crut même longtemps que le nazisme était un feu de paille aveuglant provisoirement les masses ; il négligea le fait que, au début, des mesures réellement socialistes furent prises et que des sociaux-démocrates et des communistes sincères s'y laissèrent abuser.

Il reste que le régime fasciste, qui s'appuie toujours sur les classes moyennes et la petite-bourgeoisie, se veut d'abord « révolutionnaire », favorable même à d'autres couches sociales victimes de l'exploitation, puis se renforce par l'appareil politico-militaire (armée, parti unique) et subsiste enfin grâce à l'appui des classes possédantes. On remarque ainsi que les fascismes ne touchent jamais profondément aux structures économiques ni aux structures familiales, et diffèrent essentiellement en cela d'autres régimes totalitaires, comme le régime soviétique (→ stalinisme).

Pour en savoir plus, voir l'article totalitarisme.

===============================================================

national-socialisme

(allemand National-Sozialismus)

Doctrine exacerbant les tendances nationalistes et racistes et qui a été l'idéologie politique de l'Allemagne hitlérienne (1933-1945). [Synonyme : nazisme.]

INTRODUCTION

Pour beaucoup d'historiens, le national-socialisme est un mouvement né avec Hitler, chef du parti nazi depuis 1921. Cette opinion mérite d'être nuancée, car le national-socialisme, s'il exacerbe des tendances nationalistes et racistes, ne les invente pas. Une continuité de l'impérialisme allemand se manifeste de Guillaume II à Hitler en passant par la République de Weimar (1918-1933). Certains spécialistes de la pensée protestante font remonter à Luther les racines du national-socialisme, mais les travaux récents montrent combien grande fut sur Hitler l'influence du catholicisme autrichien.

1. LES SOURCES DU NATIONAL-SOCIALISME

1.1. LE PANGERMANISME

LE PANGERMANISME SOUS LE IIe REICH (1890-1918)

Le pangermanisme apparut vers 1885, se développa après 1890 avec le gouvernement personnel de Guillaume II. Dès cette époque germent des idées telles que la domination de l'Europe centrale par le germanisme, développée par exemple par Julius von Eckardt (1836-1908), celle d'un pangermanisme continental groupant autour du Reich toutes les nations où l'on parle une langue germanique – Pays-Bas, Flandre, Alsace, Moselle, Suisse alémanique, Autriche, etc. Apparaît aussi l'idée de lutte contre la Russie et le slavisme, professée par Paul Anton Bötticher, dit Paul de Lagarde (1827-1891) ou Konstantin Frantz (1817-1891). Ce dernier souhaite une politique d'assimilation et invite les Allemands à déporter les allogènes qui habitent aux frontières à l'intérieur du Reich, pour installer sur ces mêmes frontières des populations véritablement allemandes. La Ligue pangermaniste (Alldeutscher Verband), fondée en 1891, popularise cette pensée.

LANGUE ET RACE SOUS WEIMAR (1918-1933)

Les traités de Versailles et de Saint-Germain de 1919, en enlevant à l'Allemagne des terres considérées par elle comme germaniques – Alsace-Lorraine, Posnanie, corridor de Dantzig (→ Gdańsk) –, en dépeçant l'Autriche, laissent croire à certains Allemands que leur pays va vers sa fin, ce qui stimule le sentiment national. Dès 1923-1924, la République de Weimar, stabilisée, favorise ce mouvement. Pour les Allemands, toute région où l'on parle allemand est allemande ; en 1925-1926, deux ouvrages sont publiés par Wilhelm Volz (1870-1958) : Der westdeutsche Volksboden et Der ostdeutsche Volksboden, description de tous les territoires germaniques enlevés au Reich.

Le mot Volk (peuple) et tous ses dérivés (Völkisch, Volkstum, Volkswagen, etc.) – si utilisés par les nationaux-socialistes – commencent une brillante carrière à l'époque de Weimar, où l'on attache une importance primordiale au principe ethnique. Dès 1921, le Deutscher Schulverein (ligue scolaire allemande) spécifie dans ses statuts que par Deutsche il faut entendre Stammdeutsche, c'est-à-dire « Allemand de sang » : les Juifs allemands ne peuvent appartenir à cette association. On distingue couramment toute une série d'Allemands classés selon leur domicile, à l'intérieur du Reich, à la frontière, à l'étranger (Inlanddeutsche, Grenzdeutsche, Auslanddeutsche), selon leur nationalité (Reichsdeutsche, Auslandreichsdeutsche, Deutschausländer), selon des données ethno-linguistiques (Allemand de sang, Stammdeutsche ; Allemand de langue, Sprachedeutsche ; Allemand de « volonté », Gesinnungsdeutsche ; le germanisé, Eingedeutschte ; le dégermanisé, Entdeutschte). Ainsi, bien avant les lois de Nuremberg (septembre 1935), on connaît en Allemagne d'importantes distinctions fondées sur la race.

L'impérialisme allemand dispose donc de fondements pseudo-philosophiques. Il s'appuie aussi sur d'innombrables organisations : la Ligue pangermaniste et le Verein für das Deutschtum in Ausland (VDA, appelé aussi Deutscher Schulverein), qui, fondé en 1881, n'a que 58 000 adhérents en 1914, mais qui, réorganisé en 1921, se retrouve avec 2 225 000 adhérents en 1929 et dispose à Stuttgart d'un Institut de recherches inauguré par Gustav Stresemann et d'une revue à laquelle collaborent des hommes politiques, y compris des socialistes. Quant au Deutscher Schutzbund, il est créé en 1919 pour préparer l'Anschluss avec l'Autriche. En 1928, le budget du Reich distribue à ces diverses organisations, selon Raymond Poincaré, 95 millions de Reichsmark. En 1931, il leur octroie officiellement 47 millions de mark de subventions.

1.2. LES NATIONALISTES DE WEIMAR

De plus, sous la république de Weimar, beaucoup d'intellectuels réfléchissent sur le devenir de l'Allemagne. La plupart sont des nationalistes connus, tels Oswald Spengler, Arthur Moeller van den Bruck. Il faut aussi rappeler les idées d'un Rathenau ou d'un Thomas Mann à la fin de la Première Guerre mondiale.

WALTER RATHENAU ET THOMAS MANN

Walter Rathenau veut une révolution organique et juste : il faut que l'élite traditionnelle disparaisse et que se substitue à elle une élite fondée sur la science. Il souhaite la création d'un Volksstaat, qui serait un État adapté aux besoins du peuple, et il s'en prend à la « ploutocratie capitaliste » et au prolétariat, à l'individualisme forcené et au démocratisme occidental. Rathenau souhaite un État corporatif qui ferait de tous les Allemands des travailleurs égaux, classés par catégories professionnelles, par corporation : le Stand.

Même Thomas Mann critique la société allemande traditionnelle. Il refuse la bourgeoisie technocratique et spécialisée, et regrette presque le temps où la noblesse dominait. Il se sent profondément Européen et pense que l'Allemagne appartient au monde occidental ; mais, dans les années 1920 à 1930, il critique la France embourgeoisée et l'Angleterre impérialiste. L'Allemagne a pour mission de respiritualiser le monde, et puisque, depuis la guerre de Trente Ans (1618-1648), il n'y a plus de bourgeoisie allemande, il faut socialiser l'État et la société, construire un communisme hiérarchisé et, par l'économie dirigée, intégrer la classe ouvrière dans la nation. La pensée de Mann conduit à rétablir, en le modernisant, l'Obrigkeitsstaat, c'est-à-dire une forme de despotisme éclairé où l'équilibre économique serait recherché.

OSWALD SPENGLER

Si des démocrates, comme Rathenau et Thomas Mann, ont pu développer des idées de ce genre, comment s'exprimera la « pensée antidémocratique » ? Oswald Spengler en devient le chantre avec deux ouvrages : le Déclin de l'Occident (Der Untergang des Abendlandes, 1918-1922) et Preussentum und Sozialismus (1920).

Selon Spengler, toute culture, organisme vivant, se fige en civilisation. L'Allemagne n'échappera à cela que si elle se replie sur elle-même et s'inspire des vertus authentiquement prussiennes. Elle doit aussi défendre la civilisation occidentale contre les peuples asiatiques et les races de couleur.

Mais surtout Spengler distingue deux Allemagnes : l'Allemagne occidentale, morcelée, corrompue par les miasmes étrangers – catholicisme, capitalisme, marxisme –, et la Prusse, marquée par la tradition du travail en commun. Pour échapper à la décadence, il faut désintellectualiser la démocratie, démarxiser le socialisme, favoriser l'intégration de toutes les classes dans la société et les incorporer dans la tradition prussienne d'autorité et de discipline. La restauration politique de l'Allemagne sera fondée sur une élite et il faudra :

– un pouvoir exécutif fort ;

– un Reichstag sans pouvoir réel ;

– une forte bureaucratie ;

– une économie réorganisée, dans laquelle l'État jouera le rôle déterminant par le moyen de l'impôt et d'une banque d'État ;

– un retour au droit germanique, car le droit romain accorde une trop grande place à la propriété ;

– une réforme de l'enseignement, de manière à forger des hommes ouverts sur le monde et non des spécialistes.

– un pouvoir exécutif fort ;

– un Reichstag sans pouvoir réel ;

– une forte bureaucratie ;

– une économie réorganisée, dans laquelle l'État jouera le rôle déterminant par le moyen de l'impôt et d'une banque d'État ;

– un retour au droit germanique, car le droit romain accorde une trop grande place à la propriété ;

– une réforme de l'enseignement, de manière à forger des hommes ouverts sur le monde et non des spécialistes.

MOELLER VAN DEN BRUCK

Des thèmes analogues sont développés par Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925), qui, dans trois ouvrages (Der preussische Stil, 1916 ; Das dritte Reich, 1923 ; Das ewige Reich, écrit en 1924 et publié en 1934), montre que le nationalisme allemand est nécessaire, car seul il peut maintenir l'Allemagne, pays du milieu de l'Europe et fondement solide de l'équilibre européen.

Van den Bruck donne au nationalisme allemand un caractère à la fois conservateur et révolutionnaire. Révolutionnaire dans la mesure où il se veut socialiste, mais « a-marxiste », conservateur par son attachement à la tradition, par sa critique d'un libéralisme qui forme des individus médiocres, uniquement soucieux d'égalité et de prestige personnel, par sa haine d'une démocratie qui tue l'idée héroïque et aristocratique, et assure le triomphe de l'idée romaine et latine.

L'Allemand ne peut être, selon lui, le citoyen de la Révolution française ni le prolétaire de la Révolution soviétique. Il est nécessaire de défendre le germanisme, de le fonder sur le monde et la race nordiques, car il y a eu dégermanisation accélérée par la catholicisation. Le regroupement ne peut se faire qu'autour d'une nation protestante ; la Prusse en sera le moteur, car, dans cette patrie du Volksstaat, peut grandir le socialisme national qui permet l'intégration et le maintien de la nation. Il faut donc créer le « IIIe Reich », le fonder sur le Volksgeist, sur la jeunesse dynamique, sur les chômeurs, qui, dans un État socialiste national et corporatiste, seront le moteur de l'expansion. Le IIIe Reich reposera aussi sur le Volksstaat et sera dirigé par un chef issu du peuple, der völkische Führer. Tout cela révèle l'influence de l'économiste Friedrich List, du socialisme d'État et du philosophe Nietzsche.

Van den Bruck préconise encore un Reich à la fois fédération et confédération, reposant sur des corps fédéraux, les Länder, des corporations politiques et des corporations économiques. Ainsi, l'État allemand reconstitué pourra, de nouveau, jouer un rôle dynamique et faciliter l'unité de l'Europe autour de lui. En définitive, Moeller van den Bruck apparaît comme le théoricien du néo-conservatisme, rejetant libéralisme, capitalisme, démocratie et marxisme au profit d'un État populaire et national, le Volksstaat.

Toutes ces idées ont un très grand écho en Allemagne, surtout dans les milieux intellectuels, mais aussi dans une partie importante de la société allemande, d'autant plus qu'elles sont reprises et développées par des écrivains et des intellectuels connus.

LA REVUE « DIE TAT »

La revue Die Tat (« l'Action ») joue un rôle considérable. Fondée en 1908 par des intellectuels, cette revue d'universitaires qui ne veulent pas descendre dans l'arène politique est un centre de recherches pour un État et un socialisme nouveaux. Un homme marque cette entreprise de son influence, le juriste Carl Schmitt, théoricien du parlementarisme rationalisé, qui estime qu'une Constitution n'existe que dans la mesure où elle exprime une réalité donnée.

Schmitt souhaite un véritable pluralisme, que coordonnerait le président du Reich, pôle stable de la nation, élu qu'il est par le peuple et disposant du droit de référendum. En matière économique, Die Tat critique le capitalisme. L'économiste Ferdinand Fried (1898-1967) montre que, de 1860 à 1914, le capitalisme s'est figé et bureaucratisé. Il faut donc que l'État intervienne et facilite la vie économique autonome du pays. Marqué par la pensée de List, Fried préconise une économie autarcique.

Un troisième thème paraît souvent dans Die Tat : le rôle des Églises. Pour éviter le fascisme, il faut renouveler l'élite allemande : seule l'Église luthérienne, par sa notion du pouvoir (Obrigkeit), peut y aider. Or, au temps de Weimar, on l'a oubliée à cause de l'anticléricalisme du parti social-démocrate (SPD) et du catholicisme triomphant du parti du Centre (Zentrumspartei). Il faut donc renforcer l'influence du protestantisme pour que l'idéal communautaire – conforme à la tradition protestante – puisse interdire la transformation de l'État en un État totalitaire. Cette glorification du protestantisme, que l'on retrouve chez Max Weber, tient une large place dans la pensée de cette époque.

DES HÉRITAGES RECUEILLIS ET DÉPASSÉS PAR LE NAZISME

Ainsi, tout au long de la République de Weimar se développe une pensée antilibérale, antidémocratique, qui veut un État fort, organisé, ne laissant pas de place aux traditions non germaniques, marxisme, catholicisme, capitalisme, etc. Ces thèmes, très proches de la doctrine nationale-socialiste, vont être profondément déformés par celle-ci dans un sens totalitaire, mais d'une manière suffisamment habile pour que la masse de la population ne se rende pas compte de cette déformation. Enfin, un dernier élément de la pensée nationale-socialiste s'est considérablement développé sous la République de Weimar, l'antisémitisme.

1.3. L'ANTISÉMITISME

L'ANTISÉMITISME SOCIAL

L'antisémitisme existe en Allemagne depuis le Moyen Âge, mais pendant longtemps il a surtout été virulent dans les milieux ruraux, où le Juif était assimilé à l'usurier. Dans les années 1880 apparaît un antisémitisme d'un type nouveau, lié à la notion d'appartenance sociologique. Aussi, pour lutter contre les Juifs, il faut, disait l'historien Heinrich von Treitschke, favoriser les mariages mixtes de façon à intégrer les populations juives dans le peuple allemand. Paul de Lagarde pense qu'il faut les assimiler. L'influence de cette pensée est considérable, d'autant plus que Treitschke est un historien très lu. Pour lui comme pour beaucoup de ses contemporains, les Juifs représentent un État dans l'État qu'il convient de résorber.

L'ANTISÉMITISME RACIAL

Mais, très vite, l'antisémitisme prend une tournure différente, un aspect raciste, sous l'influence du comte Joseph Arthur de Gobineau, et surtout, de deux de ses disciples, Richard Wagner et Houston Stewart Chamberlain. Dès lors, l'antisémitisme allemand sera à la fois raciste et nationaliste. L'influence de Chamberlain, gendre de Wagner, puis conseiller de Guillaume II et qui, dès 1923, entre en relation avec Hitler, est considérable. Son livre les Assises du XIXe siècle (1899) fait l'apologie de la race aryenne (→ Aryens) et des Germains. Cette idée avait déjà été exprimée en 1881 par Karl Eugen Dühring, le socialiste adversaire de Marx et d'Engels, qui, dans Die Judenfrage, demande que l'on sépare les Juifs des autres peuples et que l'on crée un État juif pour y déporter tous les Juifs.

L'antisémitisme devient le thème essentiel du parti social-chrétien d'Adolf Stoecker (1835-1909). Sous l'influence de Dühring, ce parti préconise l'exclusion des Juifs de l'enseignement et de la presse, un numerus clausus à leur égard dans le barreau et la magistrature, l'interdiction des mariages mixtes, la confiscation des biens des capitalistes juifs.

Ce mouvement s'accentue avec l'apparition de sociétés antisémites, comme la société Thulé (Thulegesellschaft), fondée en 1912. Ainsi se constitue un courant profond dans la bonne société allemande, qui se développe particulièrement au moment des crises politiques et économiques marquant le début et la fin de la République de Weimar.

L'ANTISÉMITISME CHRÉTIEN

Ce mouvement a d'ailleurs un caractère antichrétien, car, à la suite du philosophe Fichte, puis de Dühring, bon nombre d'antisémites dénoncent la falsification des Évangiles par la pensée juive. Fichte ne reprochait-il pas à Luther d'avoir fait une place trop importante à saint Paul, qui avait judaïsé le christianisme ? Paul de Lagarde, quant à lui, transforme Jésus en un rabbin de Nazareth. Il n'est pas le Fils de Dieu, comme le prétend la « légende biblique du Nouveau Testament ». Chamberlain, lui, voudrait prouver que Jésus n'est pas Juif, mais, comme David, le descendant d'une famille aryenne.

Tous ces thèmes seront repris à l'époque nationale-socialiste par le mouvement chrétien allemand, dirigé par le pasteur Ludwig Müller (1883-1945) – le futur évêque du IIIe Reich.

Ainsi, l'antisémitisme hitlérien plonge-t-il très loin ses racines et sera-t-il pendant très longtemps dans la tradition de la pensée allemande. Il ne s'en écartera qu'à partir du moment où il passera à la liquidation des Juifs d'Europe.

Toutefois, c'est par la pensée autrichienne qu'a été nourri l'antisémitisme de Hitler ; celui-ci a subi en particulier l'influence de Georg Schönerer (1842-1921), dont s'inspire le Deutsche Arbeiterpartei Österreichs, et de Karl Lueger (1844-1910), chef du parti chrétien social autrichien.

La pensée nationale-socialiste s'épanouit donc dans un cadre idéologique aux assises profondes. Adolf Hitler se contente de développer cette pensée, de l'exacerber, et – par son magnétisme – il popularise des idées qui avaient surtout cours dans les classes moyennes et la bourgeoise allemandes.

2. HITLER ET LE NAZISME

2.1. L'ASCENSION DU PARTI NAZI

Après la Première Guerre mondiale, à laquelle il participe avec courage, Hitler adhère en 1919 au parti ouvrier allemand (Deutsche Arbeiterpartei), fondé par un ouvrier de Munich, Anton Drexler. Il y rejoint un ingénieur, Gottfried Feder, le premier théoricien du parti, et le capitaine Ernst Röhm, le futur chef des SA, une des milices du parti.

Très vite, Hitler entre au comité directeur, puis en prend la direction, change son nom dès 1920 en « parti national-socialiste des travailleurs allemands » (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). De ce groupuscule qui, en 1919, comptait 60 membres, il fait un parti dont le journal –Völkischer Beobachter – tire en 1922 à 20 000 exemplaires. Dès lors, la vie de Hitler se confond avec celle de son parti.

La crise économique et les talents d'organisateur de Hitler offrent au parti nazi toutes ses chances. En 1932, il est devenu le premier parti d'Allemagne grâce à sa démagogie, sa violence, grâce aussi à sa doctrine, qui trouve un large écho dans l'opinion publique. En 1933, quand il prend le pouvoir, il a déjà plus d'un million d'adhérents, qu'il recrute dans les classes moyennes et dans la classe ouvrière. On peut noter cette importance considérable des ouvriers et leur croissance de 1930 à 1932. Ceux-ci forment de même une part considérable de l'électorat, et beaucoup d'historiens estiment qu'il y a un lien entre extension du chômage et vote nazi. On peut aussi souligner le poids des jeunes dans le parti nazi, surtout ouvriers et étudiants et des enseignants : 2,5 % des adhérents, alors qu'ils reprsentent que 0,9 % de la population active.

2.2. LE PROGRAMME DU PARTI NAZI

Le programme du parti a été publié en 25 points dès 1920 et exposé pour la première fois au cours d'une réunion publique organisée le 24 février à la Hofbräuhaus, une brasserie de Munich, devant deux mille personnes. Sans doute, ce texte est-il très sommaire, mais il insiste à peu près sur tous les thèmes chers à l'opinion publique de Weimar.

POLITIQUE RACIALE

Le nationalisme, le racisme en sont les thèmes essentiels. Sont seuls considérés comme citoyens allemands ceux de sang allemand. Tous les Allemands, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, doivent être réunis dans une grande Allemagne. Le programme revendique ainsi l'Autriche, la haute Silésie à la Pologne, le Sleswig (au Danemark), les Sudètes (à la Tchécoslovaquie) et l'Alsace-Lorraine. Les commentaires publiés par le parti précisent que ces peuples doivent être rattachés par plébiscite, mais que le but du gouvernement allemand est de protéger les intérêts de tous les Deutschausländer.

De plus, dans son ouvrage Mein Kampf (« Mon combat »), Hitler affirme qu'il faudrait à l'Allemagne des Randkolonien ( « colonies limitrophes »), comme l'Ukraine ou la Pologne, qui permettraient à l'Allemagne de vivre normalement. Cette notion d'« espace vital » (Lebensraum) devient un des thèmes essentiels de Mein Kampf.

POLITIQUE SOCIALE

Le programme de 1920 est nettement antiparlementaire et surtout préconise une politique économique et sociale planifiée et étatisée. Il a des aspects socialisants, car il prévoit l'étatisation des trusts, la participation des ouvriers aux bénéfices et la réforme agraire ; l'article 17 envisage même l'expropriation sans indemnité des grands propriétaires.

Mais très vite, ce programme est aménagé pour éviter de trop effrayer les possédants. Les biens concernés ne sont que les biens détenus par les Juifs. Le commentaire de Gottfried Feder en 1927 est symptomatique à cet égard, puisqu'il affirme que « le national-socialisme reconnaît comme un de ses principes la propriété privée ».

ORIGINALITÉ DU PROGRAMME

Ce programme est fondamental, car on y trouve dès 1920 tous les thèmes du IIIe Reich. On constate une nette ressemblance avec les textes de Die Tat, de Spengler ou de Rathenau. Pourtant, la différence est sensible. Ce que veulent les intellectuels antidémocratiques de la période de Weimar, c'est un nationalisme bourgeois et aristocratique, voire raffiné ; ce que proposent les nationaux-socialistes, c'est un nationalisme populaire, brutal, à la recherche de l'efficacité. Avec le « principe du chef » (Führerprinzip), on est en présence d'une pensée antidémocratique, antilibérale, antihumaniste.

2.3. LES IDÉOLOGUES DU NAZISME

ALFRED ROSENBERG

Alfred Rosenberg collabore dès 1921 au Völkischer Beobachter. Son œuvre est dominée par trois concepts : la race, l'anticommunisme, l'espace vital. D'origine balte, membre de la société Thulé, Rosenberg apporte à Hitler l'idée du Lebensraum ; mais, surtout dans le Mythe du XXe siècle (Der Mythus des 20. Jahrhunderts, 1930), il se fait le théoricien de l'antisémitisme. Il prétend apporter une image nouvelle de l'histoire de la Terre et de l'humanité. Pour lui, toute l'histoire se ramène au conflit des Nordiques aryens contre les Sémites. Il expose également une pensée anticatholique et presque antichrétienne, et développe la mythologie nationale. Il fait par exemple l'apologie du dieu Odin, dont il retrouve l'inspiration dans la chevalerie, chez les mystiques allemands, dans la pensée de Frédéric le Grand.

WALTER DARRÉ